为什么感觉中国很多科研工作者比较水, 但中国科技进步迅速而强大?

在国内学术圈,大家可能都有这样一种感受:身边的科研人员水平参差不齐,水文泛滥,真正有影响力的研究少之又少。

但与此同时,中国的科技进步速度却让世界瞩目,在多个领域实现了突破。

这种“科研群体整体水平一般,但科技发展速度惊人”的矛盾现象,该如何解释?

01

科研“水”是世界常态

不是中国特色

如果放眼全球,你会发现“水科研”并不是中国独有的问题,而是科研体系普遍存在的现象。

学术界向来遵循“金字塔”模型,即大多数研究工作者的贡献较为基础,真正推动行业前进的往往是金字塔尖端的少数人。

在美国、欧洲、日本等科技强国,同样存在大量“水”研究。

美国高校的论文产出也存在数量远高于质量的情况,很多低影响因子的期刊上充斥着平庸的研究。

而且即使是在诺贝尔奖获得者的母校,也有大量研究生、博士后做着重复性研究,鲜有突破。

因此,指望科研人员人人都做出惊世骇俗的研究是不现实的。

只有当科研基数足够庞大,才能从中筛选出真正的天才。

试想,如果一个国家只有100个科研工作者,其中1个天才做出了突破,那就只有1%的“天才率”;但如果有100万个科研人员,那即便按照相同的比例,也能诞生1万个科研天才。

这就是为什么科技强国往往需要庞大的科研群体支撑。

02

中国科技的高速发展

源于分母效应+政策导向

那么,为什么即便科研群体“水分”较大,中国科技依然能实现快速突破?这里有两个关键因素:

(1)庞大的科研分母效应

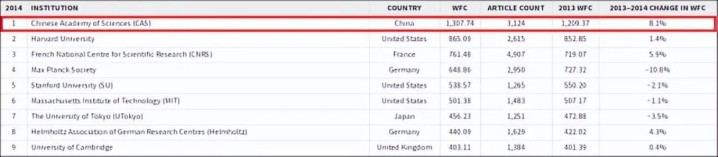

中国目前拥有世界上最多的科研人员队伍。

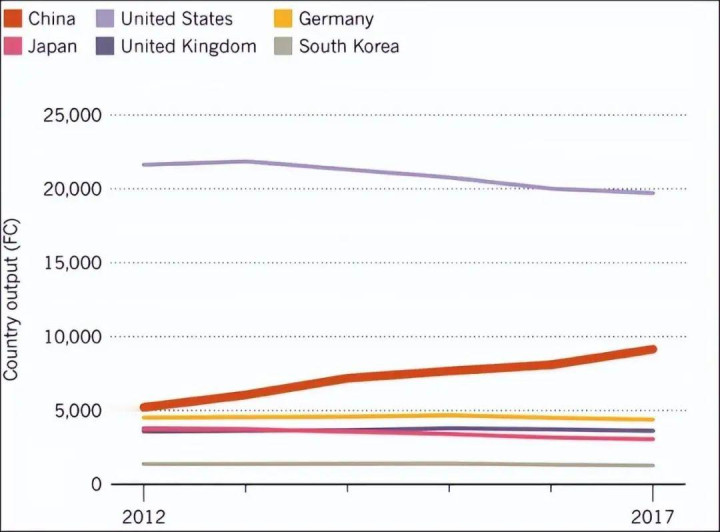

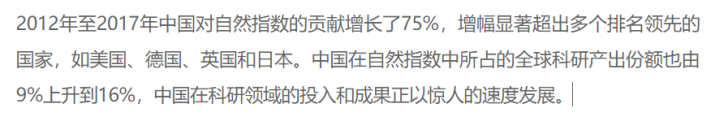

根据2019年的数据显示,中国的科研人员总数已超过美国,达到500万人以上,每年发表的SCI论文数量也一度超过美国。

尽管论文的平均质量可能较低,但总量庞大,依然能产生大量高质量研究成果。

毕竟,在一百万篇论文里挑出一万篇高水平文章,比在十万篇里挑出一千篇要容易得多。

此外,中国每年培养出大量的博士生和硕士生,他们即使不能直接推动科技进步,但可以作为科研体系的“螺丝钉”,共同推进大工程的落地。

比如国内大规模开展的芯片研发、疫苗研制等项目,依靠的正是这种“群策群力”模式。

(2)政策驱动的强力扶持

除了科研基数大,中国的科技发展还受到了政策的高度支持。“举国体制”是中国科技高速发展的另一大核心因素。

例如:

国家重点实验室:政府投入巨资支持人工智能、量子计算、航空航天等领域的研究,确保关键技术不受国外“卡脖子”制约。

科技专项经费:近年来,中国每年投入的科研经费已超过2.8万亿元人民币,仅次于美国,位居世界第二。

产业与科研结合:政府推动产学研一体化,让科研成果能更快实现商业化落地,如华为的5G芯片、宁德时代的电池技术等。

这种政策导向的科技发展模式,在短时间内可以显著提升中国的技术水平,即便部分科研项目的含金量不高,但只要有足够的成功案例,就能带动整体科技进步。

03

低水平科研并非无用

它推动了“大突破”

虽然有很多科研工作者的研究看似“水”,但他们的工作并不是完全无意义的。从科研体系的角度来看,基础研究和应用研究往往需要大量“平庸”的研究作为支撑。

就像建筑需要大量普通工人,而不是全是建筑大师一样,科学的进步需要庞大的“科研民工”群体来打地基。

比如:

材料科学领域:即便90%的论文都是在优化已有材料的参数,但剩下的10%可能会找到全新的高效能材料,如石墨烯的发现。

生物医学领域:许多研究者可能只是重复实验或改进已有技术,但正是这些日积月累的尝试,才最终促成了mRNA疫苗的成功。

人工智能领域:AI研究早期也充斥着大量“水论文”,但随着数据和算力的积累,最终迎来了AlphaGo和ChatGPT这样的突破。

科研的进步不是靠单点爆发,而是靠持续积累和试错。哪怕有90%的研究最终被淘汰,只要有10%能成功转化,就足以推动整个行业前进。

04

国际竞争压力

加速了科技进步

中国科技的高速发展,还受到了国际竞争的刺激。

近年来,欧美国家对中国的技术封锁愈发严厉,从芯片禁令到限制AI算法输出,这些压力反而促使国内科技界加快自研步伐。

芯片产业:在美国禁运高端芯片后,中国企业加速了国产芯片的研发,华为、中芯国际等公司开始布局自主供应链。

空间科技:国际空间站不允许中国参与,但中国反而建造了自己的“天宫”空间站,并成功实施了多次载人飞行任务。

新能源技术:中国已在全球新能源领域占据主导地位,电动汽车、电池、光伏技术等方面的研究产出极高。

可以说,外部竞争压力让中国科研界不得不加速突破,哪怕很多科研人员“水分”较高,只要有一部分能在关键领域做出成果,就能改变全球科技格局。

05

未来中国科技的挑战

从“数量”到“质量”

尽管目前中国科技的增长模式仍然依赖“人海战术”和政策扶持,但要实现真正的科技强国,未来必须从“数量增长”转向“质量提升”。

以下几个问题需要解决:

减少“唯论文”导向:当前的科研评价体系仍然过于强调论文数量,导致“水论文”泛滥,未来应更多关注实际贡献和技术转化。

培养更多顶尖人才:中国的科研体系需要更多具有全球竞争力的科学家,而不仅仅是“论文工人”。

加强原创性突破:当前很多科技创新仍然是“跟跑”模式,未来需要在基础研究上取得更多“领跑”成果。

科技强国的核心竞争力,不只是论文数量,而是能够持续产出突破性成果的能力。

中国已经建立了庞大的科研体系,下一步的挑战是如何让更多科研人员真正成为推动科技前进的力量。

“水”科研和科技进步之间的矛盾,其实并不矛盾。

在一个庞大的科研体系中,平庸研究者的存在是必然的,但只要基数足够大,就能筛选出推动行业前进的精英。

中国科技的快速发展,既受益于庞大的科研人员群体,也得益于政策扶持和国际竞争压力。但要想真正实现科技强国的目标,未来仍需摆脱“人海战术”,推动科研质量的提升。

来源网络,侵删